突然ですが気づいてしまいました。平安時代を舞台にしたマンガや関連書籍を読むと、ある疑問が浮かんでくることに。

それって、いつの話? 同じ時代の人なの?

知っているはずの単語や人名なのに、微妙に関連がわからない。そんなことが何度もあり、ついに一念発起。よく見かける人物や作品、事件を年代に沿ってまとめてみることにしました。

そもそも平安時代とは

794年に平安京に都を移してから、鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指します。江戸時代が265年なので、じつは100年以上も長いのです。

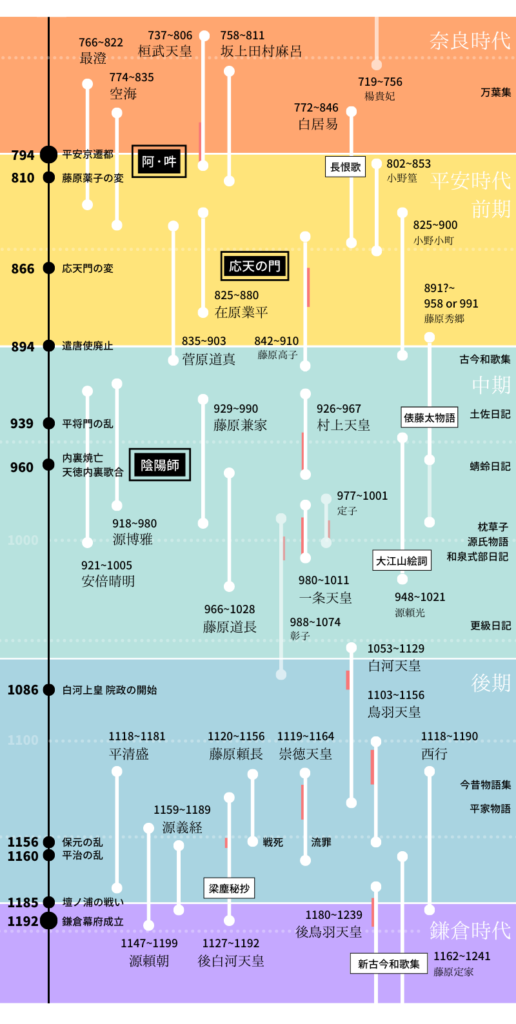

時代をどこで区切るかは諸説ありますが、ここでは次のように設定し、前期・中期・後期としました。

| 前期 | 794年〜900年 |

| 中期 | 900年〜1068年(後三条天皇即位) |

| 後期 | 1068年〜1185年(壇ノ浦の合戦) |

前期は平安京遷都から、遣唐使を廃止し唐との交流が途切れるまで。中期は藤原氏を中心とした摂関政治の時代。

後期は上皇が院政を行うようになった時代で、源氏と平氏が争っていた頃でもあります。

年表

天皇は上皇を除く在位期間、女御・中宮は入内〜天皇の崩御または譲位までを色付けしています。

完成した年表がこちら。①後世、または当時の文学作品に関係するもの、②歴史的に有名であるものを基準として選びました。

作品別に見る

『阿・吽』おかざき真理/『長恨歌』白居易

平安時代前期を描いた作品といえば、おかざき真里さんの『阿・吽』です。主役は最澄と空海。仏教を主軸に平安京に遷都する前後の、奈良時代からの過渡期を描いた物語です。

作中にも登場する白居易が『長恨歌』を作ったのは806年。題材となった楊貴妃の死からは50年経っています。

『応天の門』灰原薬/『伊勢物語』作者不詳

灰原薬さんの『応天の門』は同じく前期ですが、少し時代がくだります。『阿・吽』の時間軸を794年に設定すると、こちらは860年頃で約65年後です。主人公の菅原道真から見ると、空海は祖父(770年生)と同じ頃の人。

同作品に登場する在原業平は『伊勢物語』のモデルと言われます。

『陰陽師』夢枕獏/『蜻蛉日記』藤原道綱母

夢枕獏さんの『陰陽師』は960年前後の設定で、平安時代中期が舞台です。『応天の門』から約100年後、菅原道真は没し、怨霊として恐れられています。

『陰陽師』と同じ年代(一部)を書いているのは『蜻蛉日記』。作者の藤原道綱母は『陰陽師』によく登場する藤原兼家の妻の一人です。

有名な『枕草子』は1000年頃、『源氏物語』は1008年頃の成立と言われているので、平安時代中期でもやや後ろですね。定子と彰子が入内した一条天皇は『陰陽師』に登場する村上天皇の孫にあたります。

『平家物語』作者不詳

さらに100〜150年後は『平家物語』の時代。平安時代後期です。平家が権勢を誇り源氏に滅ぼされるまでを描いています。武士の勢いが増し、人物の一生を示すバーが短くなり、戦乱の時代を感じます。

次に、それぞれの人物関係と年齢から見てみましょう。

人物で見る

白居易≒空海=安殿皇子(平城天皇)

詩人の白居易と空海は2つ違い。『阿・吽』の作中では交流があった二人ですが、実際どうだったかは記録に残っていないようです。しかし、ある種の天才でほぼ同じ年、出会っていればバチバチに意識するような気がします。

意外だったのが、安殿皇子。桓武天皇の息子で後の平城天皇は、空海と同じ774年生まれです。

小野小町=在原業平>菅原道真

美人で有名な小野小町と在原業平は、ともに825年生まれと言われています。小町の詳しい生没年は分かっていないため異なる可能性もありますが、ともに時代を代表する歌人であり、同級生のような関係ですね。

『応天の門』でバディを組む菅原道真は、彼らより10歳年下。道理で道真と並ぶと、業平がちょっと老けて描かれるわけです。

源博雅>安倍晴明>藤原兼家>村上天皇

『陰陽師』の中心人物たちは、同年代というより先輩と後輩感のある年齢差でしょうか。一番年長なのは、源博雅です。

安倍晴明は博雅より3歳下ですが、村上天皇より5歳上、藤原兼家に対しては8歳年上です。そう思うと、晴明の兼家に対する態度や天皇を「あの男」呼ばわりするのも、若輩の尻拭いをするお兄さんみたいに見えてきませんか(立場としては下ですが)

崇徳上皇≒藤原頼長≒平清盛=西行

崇徳上皇、藤原頼長、平清盛……保元の乱で争った三人は、ほぼ同い年。この戦いでは、清盛と後白河天皇方が勝利し、頼長は戦死、崇徳は讃岐へ流罪になりました。

歌人として名高い西行は、清盛と同年の生まれ。武士であった時は鳥羽天皇に仕えていましたが、保元の乱の頃にはすでに出家しており、崇徳とも親交がありました。

おわりに

主だった人物と作品を年代に沿って並べ、整理してみました。人物たちの同輩や年齢差を知ると、各々に生々しさを感じ、親しみを覚えます。歴史や物語に対する解像度も上がるかもしれませんね。